Es un lunes como otro cualquiera. Voy en el autobús hacia la universidad, intentando mantener los ojos abiertos y los pies firmes en el suelo a pesar de los constantes frenazos del conductor, más interesado en los insultos que surgen de la radio que en los semáforos que atraviesa. Mientras me sorprendo de que exista gente con la energía suficiente para proferir insultos a esas horas, en un segundo plano se funden los comentarios sobre la última telenovela y las discusiones acaloradas sobre algún partido de fútbol. Me gustaría que mi mente estuviera lo bastante despierta como para alejarse de esas conversaciones y dedicarse a leer el libro que llevo en la mochila desde hace más de un mes y que nunca llego a abrir, pero como siempre, he forzado el despertador hasta el límite y he salido del piso a toda prisa, sin llegar a probar el café que alguno de mis compañeros de piso ha dejado preparado en la cocina. Casi por acto reflejo miro el reloj y me doy cuenta de que, como tantas otras veces, es imposible que llegue a tiempo a clase. Maldigo el tráfico que colapsa la ciudad a una hora a la que todo el mundo debería estar durmiendo y empiezo a arrepentirme de haber sacrificado el desayuno, de haber acortado la ducha, e incluso de haberme levantado.

Como siempre, toda la gente conocida con la que podría haber coincidido en el autobús y que me podrían haber hecho menos pesado el trayecto ha sido más previsora y ha conseguido montarse en autobuses algo más abarrotados, pero que en todo caso les han permitido llegar a tiempo a clase. A falta de un entretenimiento mejor, me dedico a observar sin demasiado interés a la gente que me rodea. Es la misma amalgama de siempre: estudiantes tan dormidos como yo, mujeres que van a comprar, trabajadores que se dirigen hacia alguna de las obras sembradas por la ciudad… Incluso reconozco algunas de las caras que realizan día tras día el mismo trayecto que yo. Me fijo en que hoy el tipo de las rastas que se suele sentar al fondo parece más emocionado que nunca con la música de su discman, y que esa chica tan mona que se monta siempre dos paradas más tarde, la de las gafas rosas, hoy no ha subido al autobús. Sonrío sin querer al recordar su cara de preocupación al mirar el reloj, o cómo sale corriendo hacia su edificio en cuanto se abren las puertas del autobús frente a la universidad, siempre sujetando con fuerza contra su pecho una carpeta tapizada con fotografías de películas antiguas, como si fuera algo precioso o una coraza capaz de protegerla del mundo que la rodea. Dedico un momento a preguntarme cómo se llamará, e incluso llego a fantasear con intentar ligar con ella al encontrarla casualmente en alguna fiesta o en el propio autobús, pero estos pensamientos duran poco y pronto vuelvo a recriminarme no haber cedido a mi propia vagancia cuando aún estaba a tiempo.

En algún momento del trayecto, alguien deja un asiento libre cerca de mí y me dejo caer pesadamente sobre él, como si mi cuerpo ya no tuviera fuerzas para mantenerse en pie. Ladeo la cabeza y me quedo como hipnotizado mirando los edificios que pasan frente al cristal, tan familiares a estas alturas que podría seguir viéndolos sin demasiada dificultad incluso si cerrase los ojos. Quizás inducido en parte por ese sueño, la sucesión de imágenes conocidas me produce una cierta sensación de seguridad, y por primera vez en toda la mañana empiezo a olvidarme de la gente que me rodea, de las prisas y de los remordimientos mientras mi cuerpo empieza a relajarse y mi mente se llena de un vacío reconfortante.

Sin embargo, pronto un grupo de adolescentes sobreexcitados suben al autobús y rompen mi calma en pedazos, llenando todo el ambiente de comentarios soeces y risas estridentes. Las experiencias que he ido acumulando a lo largo de mi vida me dicen que detrás de cualquier persona, por simple o predecible que pueda parecer, se encuentran historias complejas, llenas de sueños, dudas, secretos y motivaciones que no pueden llegar a transmitirse con palabras y mucho menos a explicarse con un vistazo superficial, pero los comentarios fragmentados que me llegan del grupo que acaba de subir al autobús llegan a hacer que me replantee esa teoría.

La agitación me resulta molesta, y algo rechina en mis oídos cada vez que alguno de ellos se esfuerza en destrozar el lenguaje, pero me consuelo al ver que los edificios están a punto de dar paso al tramo de terreno sin edificar que separa la universidad del resto de la civilización. Después de comprobar que, tal como esperaba, voy a llegar más de diez minutos tarde, maldigo mentalmente a quién quiera que se le ocurriera construir una universidad fuera de la ciudad y me pregunto por qué mi facultad no puede estar en el otro campus, ese que puedo ver sólo con asomarme a la ventana del piso. Aunque en el fondo supongo que no habría demasiada diferencia en cuanto a mi puntualidad.

Cuando finalmente el autobús se detiene bruscamente frente a la universidad, estoy tan resignado a llegar tarde que ni siquiera me molesto en bajar deprisa y salir corriendo hacia tu clase, sino que me tomo cada movimiento con calma, casi sintiendo como si el mundo cambiara de velocidad a mi alrededor. Por un momento, esta impresión se mezcla con el frío y me parece despertar en otro tiempo. Es una sensación extraña, como pasear por la playa en una noche de invierno. Me imagino compartiendo un paseo de ese tipo con la chica de las gafas rosas, pero todas las fantasías se desvanecen al entrar en contacto con el calor del edificio.

Como no podía ser de otra forma, al entrar en la clase me espera la mirada fría del profesor, que detiene por unos momentos su explicación para que a nadie le pase desapercibida mi entrada, a pesar de que el estruendo de la puerta que se cierra a mis espaldas habría bastado para que todo el mundo se girase en mi dirección. Al menos mis amigos me han guardado un asiento junto al pasillo y puedo sentarme sin necesidad de movilizar a nadie. Para ahondar en la herida, el profesor espera hasta que estoy sentado y me pregunta con marcado desdén si puede continuar con la clase. Yo no puedo hacer otra cosa que asentir mientras noto como la sangre sube a mis mejillas ante la mirada de todo el mundo. Intento olvidarme de todo centrando mi atención en el esquema borroso proyectado directamente sobre la pared, pero sigue tan incomprensible como cuando lo vi el año pasado, cuando me matricule en la asignatura por primera vez. Unos minutos después, desisto y me olvido totalmente de la explicación.

A falta de otra ocupación, me dedico a curiosear entre los dibujos y mensajes que llenan las mesas de la clase, mientras me pregunto si realmente las limpiarán alguna vez. Entre los garabatos sin sentido, localizo varios corazones, una tumba, un guerrero élfico y lo que parece ser un caracol fumando un porro. Después, con todas las distracciones ya agotadas, me limito a dejar la mente en blanco y mirar hacia la pizarra. El resto de la hora pasa despacio, como si se regodeara en mi aburrimiento.

Cuando finalmente el profesor apaga el proyector y sale del aula mascullando algo incomprensible, pienso con cierta decepción que en mis notas del cuatrimestre no se notaría ninguna diferencia si en ese momento estuviera durmiendo en mi piso, aunque sí lo notarían mis párpados, que luchan por no desplomarse. Intentando combatir el sueño, en el descanso me tomo rápidamente un café junto a otras decenas de universitarios sedientos de cafeína y después, como todos los días, voy a por un ejemplar del periódico gratuito que reparte una chica algo rechoncha con cara de hastío. Pienso que al menos así podré entretenerme con el crucigrama durante la siguiente clase, que por supuesto será igual de soporífera que la anterior.

Llego a clase justo a tiempo, mientras la profesora intenta sin éxito bajar la pantalla del proyector. Cuando finalmente desiste, hace algún comentario sobre la ineficiencia de los empleados de mantenimiento de la universidad, pero yo ya he empezado a leer el periódico y no presto demasiada atención. Aprovechando que mi asiento es bastante discreto, me dedico a ojear las noticias del periódico, tan sensacionalistas como siempre. Intento buscar alguno de esos titulares alarmistas o tergiversadores sobre los que siempre bromeo con mis amigos, pero parece que esta vez no hay ninguna amenaza para España ni ninguna conspiración digna de mención.

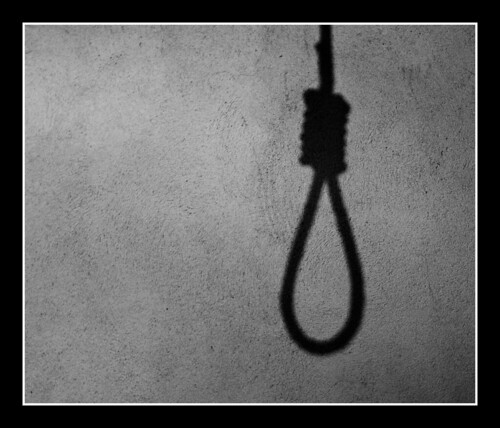

Y de repente, al pasar la página, veo en una esquina la foto sonriente de la chica de las gafas rosas. La sonrisa se me hiela cuando leo en el artículo que la acompaña que esa chica, Esther González, de la que acabo de conocer el nombre, ha saltado delante de un tren a las afueras de la ciudad ese mismo fin de semana. Me quedo unos segundos sin reaccionar, mientras mi cerebro intenta determinar exactamente qué debería estar sintiendo. Vuelvo a leer el artículo para comprobar que el sueño no me está jugando una mala pasada, pero ella sigue ahí, ligeramente más joven pero con las mismas gafas inconfundibles. Durante un segundo, sólo existe su sonrisa, tierna y al mismo tiempo grotesca por estar junto a la noticia de su muerte. Siento cómo algo se mueve en mi interior, como si a mis pulmones y a mi estómago se les hubiera olvidado para qué sirven, pero la sensación se disipa enseguida.

De repente, el mundo vuelve a materializarse a mi alrededor, y veo que mis amigos me miran ligeramente extrañados. Señalando la foto, les comento que la había visto muchas veces en el autobús, que iba a nuestra propia universidad y que ahora está muerta, mientras pongo cara de incredulidad y niego ligeramente con la cabeza. Ellos no saben qué decir, y permanecen en silencio escuchando de fondo la explicación de la profesora sobre modulación de señales digitales. Permanezco un instante más contemplando la foto, pero la clase sigue y yo paso al crucigrama, todavía realizando con la cabeza un movimiento que no se sabe muy bien si quiere decir “Pobre chica”, “¿Por qué habrá hecho algo así?” o simplemente “¡Cómo está el mundo!”.

Poco después, mientras completo con un nombre bíblico las últimas casillas del crucigrama, siento un asomo de remordimiento al comprobar que mi vida sigue igual que hasta unos minutos antes, sin que la desaparición de la chica de las gafas rosas la afecte en ningún aspecto. Soy consciente de que nunca llegaré a conocer su historia, y de que probablemente hasta sus gafas rosas se pierdan en algún recodo de mi memoria con el paso del tiempo, pero por alguna razón, eso me hace sentir más solo que antes. Me gustaría saber si alguna vez se había fijado en mí al coincidir en el autobús, cuál de las películas que cubrían su carpeta era su favorita, o si cuando miraba preocupada su reloj alguna vez pensaba en la muerte, pero las preguntas se pierden cuando cierro el periódico y me dispongo a tomar algún apunte que justifique mi presencia en la clase, exactamente igual que cualquier otro día.

Leer más…